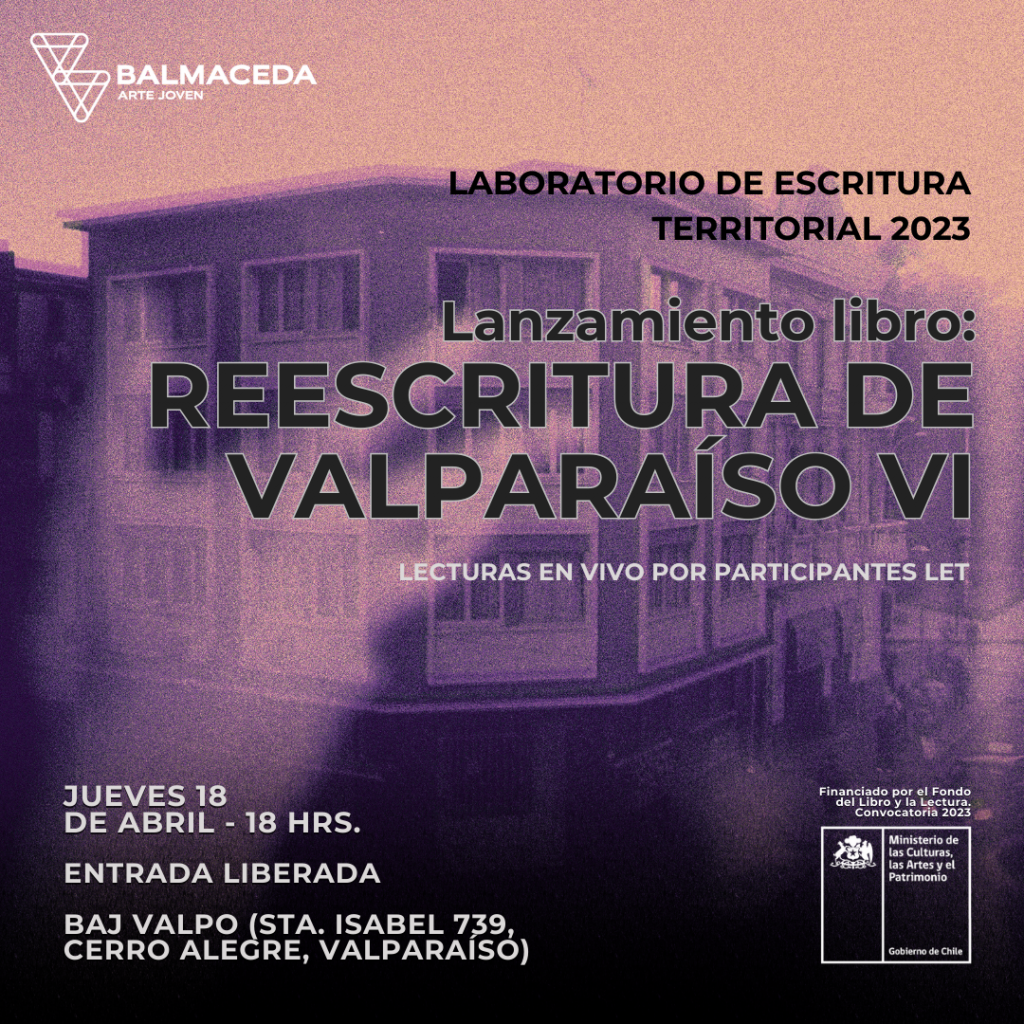

Nuestra redactora es una flamante becaria de creación literaria del Fondo del Libro de este año, con textos que surgieron en el proceso que da pie al libro anual compilatorio que se presenta este jueves 18 en nuestra sedea las 18 horas, en paralelo a la apertura del proceso 2024.

Por Miyodzi Watanabe

«Si no vas a arriesgar nada, ¿entonces para qué?».

Tengo la sentencia de Cristóbal Gaete pinchándome la cabeza en medio de acciones cotidianas. «Para qué», mientras espero el 17 en Francia con Colón e indico «Zilleruelo»; «para qué», en el tornasol que aparece al barrer termitas desaladas; «para qué», apretando como horquilla mal puesta en el casco mientras acuesto a mi madre.

Era quizás nuestra tercera entrega de textos, y yo continuaba zafando con lo que sabía tendría un grado de ingenio, alguna que otra metáfora buena y la siempre apreciada correcta redacción. Venía rastreando el Laboratorio de Escritura Territorial desde que comenzó su primera versión en el 2018, y desde que empezaron estas discusiones estériles sobre de que quienes escribían en el LET eran pequeños gaetes repartidos por la ciudad, algo así como el zambrismo, «¿gaetismo?». Ojalá tuvieran razón, en mi experiencia creo que gran parte de los participantes ni siquiera lo hubo leído.

Todos los años anteriores el horario me calzaba con trabajo, excepto este. Todos los LET anteriores no tuve la necesidad de compañía, excepto este. Había un par de caras conocidas, y otras profundamente queridas. Escribir poco más de un texto al mes, sostener lecturas semanales y hacer devoluciones de los otros quince o veinte textos de lxs compañerxs. Amable y posible, en el papel.

La espera no me hizo más sabia, solo más soberbia. No me tomaba el taller en serio, aunque creía que sí. Era una excusa: buscar el ruido necesario para no ahogarse. La cerveza de después, saber que amigxs estaban dentro, lo gratificante de leer a otrxs, develar intuiciones. Pero de lo propio nada: un trámite, un gesto, un efecto. Afirmada en el consuelo de una escritura correcta y que me permitía, al menos, «pasar de curso».

Pero de pronto la década de experiencia del tallerista queda en evidencia, y me deja en evidencia. Del pelo me saca la cabeza del wáter, me da un golpe de agua fría para desentumecer mi cuerpo, y sin despabilar del todo aún de la caña del letargo, de este adormecimiento bruto con el que venía asistiendo, Gaete truena los dedos y despierta el deseo de la escritura en el retumbar del tímpano: «si no vas a arriesgar nada, ¿entonces para qué?».

Y no fue necesariamente una cosecha abundante, fueron meses donde las sentencias que primaron fueron las de seguridad más que las de arrojo. Los «debes de», sin espacio a la duda, se volvieron un favorito entre compañerxs. La hipercorrectividad de los temas donde era bien visto echar a correr la pluma y de los que no, tanto en nuestros textos como en el material de lectura, boicoteó muchas veces la experimentación. La cara de impaciencia del tallerista ante nuestras retroalimentaciones puristas fue muchas veces ineludible. Por dar un ejemplo, el exceso y el desborde de los cuerpos indescifrables de Alicia Enríquez la transformaron rápidamente en una autora gordofóbica, y también, por defecto, a los que la disfrutábamos.

Al mismo tiempo, porque un territorio no se construye en línea recta y porque no pueden quitarnos la posibilidad de la contradicción, el grupo humano comenzaba a afiatarse y sostener a pulso y anotación una premisa colaborativa. Cada vez era más extraño que alguien se tomara la palabra para sí mismo, y se evidenciaba una escucha más comprometida con el texto a pelotear. Me sorprendió la poca gente que se retiró (mas no quienes lo hicieron), pese a lo extenso del laboratorio que excedió los seis meses, el número final fue motivo de ciertas certezas.

Porque cuando hablamos de escritura territorial inherentemente aparecerá una región, una ciudad: está Quillota, Limache, Valparaíso, por supuesto que sí. Pero por sobre todo es el territorio que una pone en el mapa, que una tranza en el Valparaíso alcantarilla que construye Iara Femenías bajando escaleras y calles para aligerarse el peso en «La hierba crece de noche». Ese cuerpo que delira y flota en el relato de Azucena Allende a la salida del Ascensor Polanco en «Mesigyna. Deja que tu aliento se transforme en una flor». O la genealogía barrial –y familiar– que se desprende en la observación calma de Ignacio Quezada como poblador de cerro Barón en «Tocornal 10». Observación calma que se contrapone al exceso sensorial y discursivo de Darío Tapia que habita la Plaza de Armas de Quillota en «Vergel Terrible». Es el tajo abierto que respira en cada apertura de puertas del recorrido EFE Valparaíso, en los «Vagones de heridas fragmentadas» de Sebastián Guerra. No es solo la quebrada intransitable entre cerro Esperanza y cerro Placeres, sino la quebrada que ese territorio abre ahora dentro de unx en «Se busca» de Matías Peirano.

Porque si no vas a arriesgar nada, ¿entonces para qué? Qué es lo que está jalando dentro. Cuál es la imagen que perturba, que persigue. Qué puedo hacer con ella en la escritura. En mi caso fue la imagen de un interruptor que se prendía y se apagaba. Una habitación que quedaba por segundos en penumbra repetidas veces. Un dedo apoyado en el plástico blanco del interruptor. Y en ese riesgo comienza a aparecer una grieta, y se puede con la yema llagada empezar a cartografiar el territorio.

Y aunque la cosecha no fue abundante, al menos todxs logramos uno o dos textos donde se asoma ese riesgo, esa apuesta que es a veces tomar una palabra y ponerla junto a otra y que, en medio, aparezca esa grieta de valle seco que vuelve tenebroso el cruce, pero que ante la imposibilidad del retorno no queda otra que hacer el paso.

Y en esa insistencia por hilar palabras, al ver el boceto que se iba armando entre los textos recientemente reunidos y los eternamente guardados, con la voz de fondo de Gaete en la sala del LET, despejando dudas y acusando un entusiasmo concreto para que postuláramos a las becas de creación; es que me encuentro ahora cayendo en ese abismo, porque a veces ese territorio que una aporta a una ciudad colectiva, encuentra en sí misma su potencial de futuro.

(*) Fotos de Loreto Vergara Gálvez.

Sin comentarios