Hace un par de semanas cerró por este año el ciclo Voladores de luces, que dialoga profundamente con distintos poetas.

Por Fernanda Jelves

Un día de septiembre, tuve una cita con Pedro Lastra. O, más bien, yo me iba a incluir en una cita con él. El día del encuentro con el poeta, el sol insistía en pegar en la cara de manera insoportable. El evento se desarrolló en la librería del Fondo de Cultura Económica, sede Manuel Rojas, que se encuentra en el paseo Yugoslavo, al lado del Museo Baburizza, ambivalentemente entre el Cerro Alegre y Cerro Concepción. Se puede llegar desde abajo, por ascensor o escalera, desde la Plaza Sotomayor o por el recorrido turístico de los cerros, por arriba. Yo tomé la opción del ascensor.

Al bajar del ascensor y salir de su estación, uno se encuentra de frente con la librería –la cual, dentro de la tradición porteña, es nueva–. No recuerdo qué había ahí antes. En unas mesas dispuestas afuera de esta, pude reconocer sentado, sorpresivamente, a mi antiguo profesor de Introducción a los Estudios Literarios. Al frente de él, un señor, claramente viejo, y dos jóvenes, conversando. Mientras me acerco para entrar, infiero que el caballero es Pedro Lastra, no me era familiar su rostro.

Al llegar a la librería, aún faltaban unos minutos para comenzar, me pongo a ver los libros de la sección de cómics porque era lo que más estaba a la mano. Ojeo unos libros de Mafalda. En el local reconocí a un par de personas, compañerxs de universidad, uno de Plataforma Crítica, al librero que atiende. Por supuesto, todxs se conocen entre ellos. Yo les conozco, pero no ellos a mí. Por lo menos, no todxs.

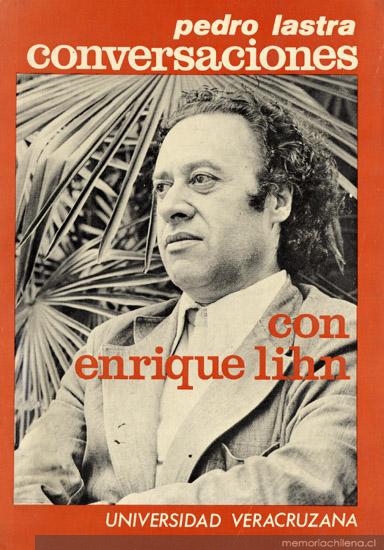

En lo que ojeo el pequeño librito amarillo caricaturesco, pienso en el nombre del evento y lo oportuno que es tener de invitado a Lastra, gran amigo de Enrique Lihn. Busco un asiento metálico, sin respaldo, y lo llevo hasta al fondo de la sala. Al lado mío se encuentra mi compañero de este mismo medio, lo saludo y me indica que están vendiendo un libro de Pedro. Justo quería comprar uno para aprovechar la ocasión y pedirle una firma. Camino a comprarlo.

En eso, el viejito que, efectivamente era el invitado, entra con ayuda de los jóvenes que había visto anteriormente en la fachada de la librería. Su cuerpo, encorvado, caminaba con dificultad entremedio de estantes de libros, sillas metálicas y personas. Con destino hacia la caja lo veo de frente, le saludo. «Buenas tardes», «Hola, hola». Compro mi libro, ediciones UV, a un módico precio de $8.000 cerrados –sinceramente, para ser una Poesía completa, pensé que sería mucho más caro–. De fondo, a mis espaldas, Lastra se tropieza en una pequeña escala que da a una especie de cuarto subterráneo que, por lo que presumo, es la zona del personal del lugar. Todos estiran sus brazos para tomarlo. Por suerte, no significó nada más que un susto sobre la suspensión del evento. Vuelvo a sentarme, con libro en mano. De mi bolso saco una libreta y un portaminas. De ahora en adelante, me ayuda a relatar mi yo del pasado, ya no tan sólo mis recuerdos. Mi memoria es pésima.

El sol pega fuerte, atravesando las grandes vitrinas de la librería, punzando mi espalda y mi cuello. Como me senté atrás de todxs, puedo ver a quienes asistieron, a quienes se están acomodando al frente junto al poeta –ellos tienen sillas con respaldo–. Reconozco cierta incomodidad en el ambiente, algo torpe. Hay gente parada que se niega a usar las sillas, me pregunto por qué será. ¿Es porque no tienen respaldo? Me imagino que debe ser cierta timidez y, en menor medida, inseguridad disfrazada de indiferencia. Veo frentes y cuellos mojados, con pelos pegoteados a la piel, en la presentadora, en las personas sentadas delante de mí.

Ya dando aviso del comienzo de la actividad, le brindan un micrófono a Pedro, insinuando que hablaría bajo. Al revelar su voz –sin esta ayuda–, la acción parece inútil, habla muy fuerte, sorpresivamente para su edad. Según yo, Lastra le resta importancia al aparato, no le parece útil. Ahora pienso que se debe sentir obligado a ocupar uno.

La instancia comienza, el poeta lee unos cuantos poemas. Tres, para ser exacta. El ruido de fondo desde la calle, una música electrónica, le da una pista a Pedro, pero es incómoda, y sí me dio risa un poco el pensar que le habían puesto un instrumental, luego me molesta. Y se nota que a todos les molesta, y no es el hecho de que esté sonando música, es el hecho de que se les está arruinando la experiencia intelectual de ir a escuchar a un poeta declamar sus versos con esa particular voz que ponen los escritores al leerse.

No me detendré en los detalles de toda la conversación porque no hay nada muy digno de la pauta que comentar. Si bien, el lema es el de llevar a cabo una conversación que, se supone, debe ser fluida, fue todo lo contrario. Se nota que el escritor tenía mucho que decir, sobre todo cuando un chico del panel le hace la segunda pregunta, algo que iba sobre el espectro que ahonda en sus versos. Más que nada, una pregunta de autopercepción. Lastra indica que era una pregunta que siempre había querido responder. Se extiende un montón.

Finalmente, veo al poeta con rienda libre para expresarse. Al principio, cuando anunció que leería sus versos, lo hizo con un deje de duda, como si estuviera pidiendo permiso. Ahora, Lastra me había contagiado también, estaba bastante entusiasmada escuchándole. Pero aquí sucedió lo que me puso de mal humor el resto de la velada. Le interrumpieron. A mitad de oración y en solo el principio de su explicación, la panelista le toca el hombro y le comenta que se iba a colgar de lo mencionado para hacerle la tercera pregunta. Cortándole, toscamente sutil. No me gustó. Yo traté de darle crédito al panel, de entender que tienen un tiempo limitado. Aun así, hubiese preferido otra solución, quizás eliminar la tercera pregunta, la cual no tuvo ni dos minutos de respuesta, ni una pizca del entusiasmo del autor que había tenido antes.

De todas maneras, a partir de ese suceso, Pedro pudo contarnos una anécdota, la cual tenía una analogía. Esto me dejó pensando, me gustó mucho. Iba algo así:

«Le preguntan a un ciempiés que cuál pata ocupa primero al caminar. El insecto, que nunca se lo había cuestionado, se lo pregunta. El cuestionamiento se vuelve una obsesión para el bichito, tanto así, que nunca pudo volver a caminar».

Me quedé reflexionando. La analogía, el evento con toques incómodos y toscos, el ambiente del poeta (que excluye al poeta y deja solo a sus seguidores y amigos), el calor, el ruido y el dolor de mi espalda. Terminó el encuentro, todos se pararon, pero para mí había concluido con la interrupción del momento más tierno y efusivo de la conversación.

El sol, hace un mes, a esa hora ya habría desaparecido. En ese momento, aún se seguía posando, de manera mucho más amable por toda la ciudad. Me acerco al poeta, le pido una firma. Tengo que aprovechar porque no le queda mucho. Repito el circuito ascensor-puerto-metro. Me quejo de los fanáticos de la poesía.

(*) Ilustración de Vladimir Morgado.

Sin comentarios