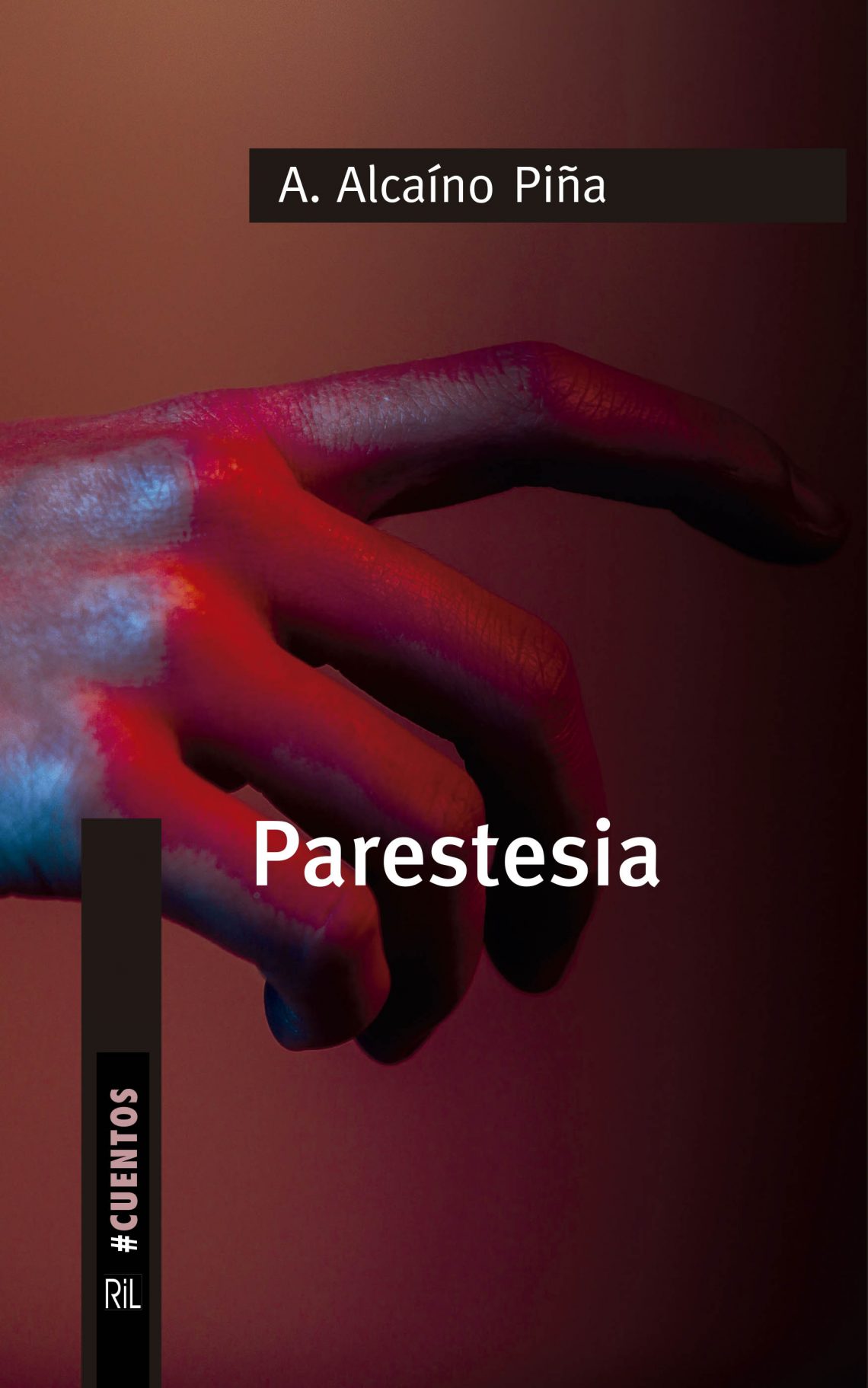

Alcaíno Piña, A., Parestesia. Santiago, 2020. RIL Editores, 67 pp.

Por Silvana González

Incremento del ritmo cardíaco, alza en los niveles de adrenalina, sudor y estado total de alerta configuran el cuadro del estrés pulsado por el miedo. La sensación viene envasada en infinitud de potes, de diversos tamaños y formas, gestada primeramente en el espacio abstracto donde el recuerdo se diluye: el trauma de infancia, grabado a fuego, a veces no tiene rostro. Más tarde puede tener la cara de la supervivencia, el miedo se va durmiendo a medida que se desenvuelven los parámetros reales de una vida “normal”, y que al final éste se termina constelando a diario; el no llegar a fin de mes, la deuda de once millones de una carrera no rentable, pandemias mundiales etc. Parestesia evoca el miedo original en ocho cuentos, quiere despertar el adormecimiento, extirpando, mutilando, cortando la carne y los datos, que suprime constantemente, para levantar un relato dinámico, apresurado algunas veces, intenso en sensaciones y con un leve olor a condominio.

La literatura de terror en Latinoamérica es más bien escasa, o no leída al menos como género. Los referentes que existen, en muchos casos optan por variar, saliéndose de un carril que puede terminar siendo limitante. Horacio Quiroga no termina de escribir de manera absoluta su terror realista; merodearon intermitentes por este camino: Silvina Ocampo, Mujica Láinez, incluso María Luisa Bombal genera a veces espasmos. Es común el verse repetido en sí mismo cuando se acorta la distancia, el mismo Stephen King, tras agotar su imaginario y luego las expectativas del mercado, terminó escribiendo novelas policiales. ¿Puede ser que los miedos también poseen un tope o vencimiento? La presión fóbica social (King): algo que haga empatizar a todos de la misma forma y que no sean los grandes temas de la muerte y el monstruo (ni tampoco lo sobrenatural lovecraftiano), ha sido la búsqueda más moderna del cuento de este tipo. Con estas dificultades a cuestas se llega a un género muchas veces encasillado por su asociación a un carácter recreativo o comercial. Lo más difícil como literatura además, menciona Mariana Enríquez, es poder traducir el legendario terror anglosajón, a una escritura propia en español y que no resulte una mera exportación, contando a la mano con los escasos ejemplos cercanos que se encuentran.

Parestesia hace un poco de ruido en este último aspecto, es el utilizar palabras que remiten a modismos impropios, tal vez no de una zona en particular, pero sí de una cultura. En un caso notoriamente más occidentalizado, “Quemar la iglesia” hace uso de palabras como coger, correrse dentro, camiseta, dinero. Deja la duda si es que habrá sido la intención primaria de la autora el restar identidad, o una edición posterior elaborada para su comprensión en el extranjero.

No hablo de identidad como un elemento obligatorio de dar a conocer un dialecto, pero también a momentos las descripciones adolecen de un sentido primitivo de la vista, que pasa por alto el detalle, y peor aún: se ciega ante el emplazamiento en donde puedan transcurrir las escenas. Las pequeñas señales de la vida son las que componen la realidad, y la omisión de estas, dejan un agujero entrañable, que se respalda en este caso con sucesos entretenidos, impactantes visualmente, pero no colman el espacio en donde se producen.

Ante esto aparece el olor a condominio, porque leves rasgos podrían asociar a este tipo de espacio algunos lugares de los sucesos. Por ese lado me parece el narrar un poco apresurado, como si se persiguiera el clímax sin medir el ritmo ─no se corre una carrera solo por el momento de la victoria─ y generando un paralelismo entre los hechos que pasan resbalando y una ciudad invisible. A veces los objetos solo aparecen allí. El concepto de lo ominoso en torno al miedo, alude a un modo del vivenciar que nos expone a una suerte de subversión en la experiencia de lo conocido, aquí los cuentos logran desatar ese cambio, y de manera fresca. Dentro del mismo cuento antes mencionado, sin embargo, su inicio es muy interesante ya que logra transformar este traspié en un atmosférico personaje. Su desplazamiento es casi etéreo; como una cortina de humo muta por dos habitaciones contiguas sin describir nunca su forma, y así, entendiéndose de forma ambigua y misteriosa, perfectamente podría personificar algo tan efímero como la sombra de alguien.

En “Panqueques”, “Criatura” y “Hormigueo” de igual manera hay una fuerte atmósfera, muy lograda en tanto a la disrupción de las ideas formales, por acontecimientos que sí se ejecutan con mayor delicadeza, modulando pequeños datos que dejan espacio para los más importantes. La soledad de uno, por ejemplo, espera tranquilamente la soledad del otro, para insertar allí su acto, se articula así una conexión transparente y observable. Se va formando de a poco, un tejido entre la realidad que una vez interrumpida por hechos oscuros, prosigue normalizándolos y adhiriéndolos al relato. La constante impasibilidad en los personajes ante ello extrae carcajadas sinceras, un humor que violenta incluso y saca del cajón sin pudor esas impresiones y pensamientos que se guardan alguna vez, en esa edad en que las mediciones no provienen de la mesura y las respalda la inocencia. “Sé que no me pasará nada porque no recordará mi rostro, es muy pequeña para hacerlo. Se tambaleará y dirá que fue un niño, pero no sabrá decir quién”. Un niño distingue la observación desde esa pequeña altura está presente, generando escenas simples y a la vez proscriptas. Fuera de algunas incongruencias o ritmos acuciantes, destaca una bien formada caricatura, lograda por medio de la extracción de los rasgos más externos de la familiaridad: los papás, la infancia, las amistades, se sienten cercanas y por sus formas de interactuar entre ellos, a la vez repulsivas. Hay cercanía con películas de culto como El club de los suicidas o el manga de Junji Ito (observo similitud con Army of one o The enigma of Amigaras fault) destapan la muestra de actitudes humanas primarias y colectivas, que se entregan habituales, reconocibles incluso, empatizando a partir desde allí con la realidad. El miedo entonces se concreta en imágenes sin tapujos y su manera natural de narrarlas; hormigueantes, anestesian las arcadas que produce un momento efectivamente incómodo, acercando al daño sin dañar.

Sin comentarios