La compañía La Peste adaptó para zoom “Háblame como la lluvia y déjame escuchar” de Tennessee Williams.

Llevó algo así como cuatro o cinco meses encerrado, en distintas casas y piezas. Cada una ha sido una forma de habitar, pero también una imagen en miniatura del mundo exterior que ahí me represento. Algunas sin ventanas, oscuras, casas antiguas de valpo que alguna vez fueron otra cosa: un hotel, por ejemplo, del que ahora solo conocemos la mitad, una pieza dividida con cholguán y materiales ligeros. Ruinas.

Representarse el mundo, en este tiempo, ha sido acostumbrarse a una cotidianidad en estado de emergencia. Cuando empezaron los primeros días de la pandemia, hablaba con Nicole, una amiga de Italia, y no me cabía en la cabeza cómo podía vivir sabiendo que por la calle del frente de su casa pasaban las carrozas fúnebres todos los días, con los cadáveres de los vecinos. Pasadas las semanas y los meses, sin embargo, creo que la cotidianidad resiste todo. Eso también es parte de lo horrendo del asunto. Hay algo medio macabro en esa resistencia de la cotidianidad ante toda catástrofe. Nos adaptamos, o acostumbramos, y la emergencia y el horror se convierten en un pensamiento. El fin del mundo no ha sido, hasta ahora, como en las representaciones comerciales del fin, una gran explosión o una gran ola; una nave ovni descendiendo sobre el palacio de gobierno; por el contrario de esa impulsividad de muerte, ha sido un tiempo habitable, donde he podido detenerme a pensar, imaginar y, de forma extraña, seguir viviendo.

El cliché de la vida sigue siendo horriblemente cierto y como una metáfora del crecimiento y la muerte, nos prepara para soltar muchos hitos vitales que nos mantienen atados a los fundamentos de nuestra experiencia. Pasadas un par de semanas de encierro, las clases se reanudaron, los trabajos —algunos—, pudieron adaptarse a la sobreabundancia de hologramas y pixeles. Perdí mi trabajo como bartender; perdí varias cosas, pero a los días, en la emergencia, ya estaba pensando cómo parar la olla, cómo hacerlo para seguir estableciendo un hogar en el descampado; un refugio en la intemperie.

La mayoría de las funciones sociales pasaron al dominio de la pantalla. Tomé un taller online, comencé a tener clases en la universidad y producir dinero nuevamente. Todo a través de la pantalla. Plataformas en que proyectarse al mundo en una cuadrícula con tu cara y tu voz, media robotizada, como si tuviera autotune. Al principio me parecía raro y luego hasta había algo placentero en eso de poder estar en clases fumándote un pito con la pantalla apagada o levantarte y hacerte un café en tu cocina, cuando se te plantara. La depre de los primeros meses sin el contacto —y el contagio— del otro empezó a pasar. Cada algunos días unos baños de vapor de manzanilla a los ojos y era, cero daño en eso de estar pegado a la notebook o al cel todo el día, para después descansar viendo una serie.

Es cierto que se pierde mucho, quizás lo más valioso en nuestras poéticas de lo colectivo. Desde hace un tiempo, para mí lo más importante de estas instancias, talleres, clases e incluso trabajo, eran los momentos en que aprendías conversando con las otras personas. Ya sea en el post, en algún bar tomando chela, o simplemente yendo a pata de vuelta para la casa; viendo cómo los compas más viejos y con más experiencia se desenvuelven. Todas esas cosas. Poéticas de lo colectivo. Pero, por lo menos para mí, no lo puedo evitar, mi cotidianidad se reestablece con violencia proporcional a la emergencia y lo urgente del contexto. Vuelve, una y otra vez, a restablecer un orden en la intemperie.

Hace unos días, “fui a ver” un montaje teatral vía Zoom. Se trató de una adaptación del clásico de Tennessee Williams, Háblame como la lluvia y déjame escuchar, por el grupo de trabajo La Peste, Irse (esto no es teatro). En un principio, de solo pensarlo me sentí medio incómodo. Como siempre, prendí el compu y, con la mejor disposición posible, me entregué a ver qué tal. Ese día había andado de malas pulgas toda tarde, en el obtuso intento de comprarme unas Jordan por internet. Pero, la hueá más extraña fue cómo apenas me senté, apagué las luces y me conecté a la sala de Zoom, mi día se interrumpió. Estuve un ratito en esa sala de espera en un loop con temas de Portishead, comiendo galletas, sintiendo cómo esa brecha de que “algo iba a ocurrir” empezaba a horadar mi estado de ánimo. Me acordé de ese viejo adagio que dice que el teatro empezó como una forma ritual de interrumpir el espacio de lo profano por otro distinto, digamos, de otra cualidad, que cumplía cierta función ritual y política dentro de la polis. Claro, pensé, de alguna manera esto está empezando a suceder de nuevo (“va a suceder otra vez”, como reza el meme), y sí, empecé a sentir cada vez más esa interferencia del olvido y el automatismo en que uno lava la loza, se compra tillas por internet o ve hueás en el teléfono.

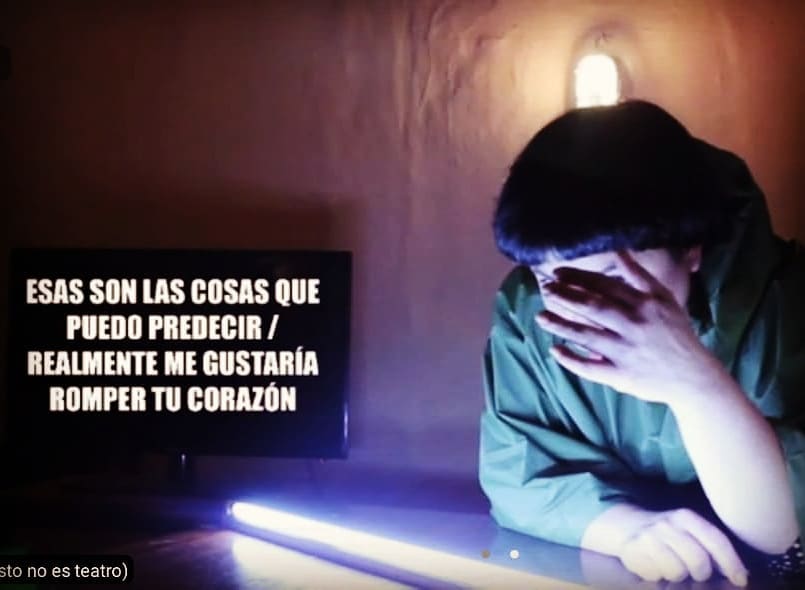

Nos dieron la instrucción de entrar en la pantalla del servidor y nos sumergimos, todas las personas que estábamos en la salita virtual escuchando esos temas dosmileros de Portishead, en una especie de agujero de gusano. Entramos todes a esa sala adentro de la sala y a mí ya me había entrado el duende. Está toda la pantalla negra y una voz en off describe la situación de la escena —una mujer en una pieza, junto a la ventana—. En el encuadre, una mujer arriba de la cama, y al lado, al fondo, una tele con algunas frases —“Nunca se puede estar verdaderamente tranquila”—. Me cuesta enganchar un poco con los enunciados que le dan un significado al montaje. Prefiero eludir el mensaje predeterminado; apartar las ramas con mis propias manos, descubrirlo yo mismo. Hace tiempo que prefiero las obras que no son “temáticas” y cuando aparecen este tipo de mensajes demasiado unívocos para mi sistema de gusto, simplemente los dejo de lado. Prefiero fijarme en las líneas materiales de sentido: el cuerpo, la voz y la escena describiendo trazos sin significados más que su propia materia; ver cómo los hilos del montaje empiezan a juntarse en mi lectura, uniéndose a otros hilos, de otras tramas ya pasadas.

Sigo esa ruta y de alguna forma, no sé bien cómo, estoy dentro de la pieza de esta personaje. Nos dice que lleva mucho tiempo ahí, encerrada, a pura agua y café instantáneo. Conversa con una voz en off que, presumo a partir de la obra de Williams, es su pareja o contraparte. El ambiente, como tiene que serlo, me provoca ansiedad. Me bajo un paquete entero de criollitas viendo cómo esta personaje palpa la estructura de su encierro. Dice que ha perdido la cuenta de cuánto tiempo lleva allí, entre cuatro paredes, doscientos, quinientos años. En peligro. En amenaza constante. El transcurso del montaje intercala textos originales de la obra de Williams con otros de Woyzeck, de Büchner. A pesar de que esas instalaciones de Woyzeck le dan un carácter más discursivo al trabajo, pretendiendo dejar en claro el gesto de género; no puedo dejar de fijarme en detalles nimios: las tablas de la pieza, por ejemplo. Oscuras, gastadas, viejas. Un millón de pisadas han pasado por ellas. Solo ese cuadro, casi irrelevante —irreverente en su intimidad—, me muestra todo el tiempo contenido. Ese pedazo de madera, que tal vez siquiera fue puesto intencionalmente allí y que, por lo demás, no me interesa saberlo, me muestra que esa pieza-cárcel es la prisión de cualquiera casa de valpo, de cualquiera de los que estamos tras los muros en esta ciudad, a pura agua y café instantáneo. Podría reconocer esas tablas como el piso de una casa de Valparaíso solo por ese detalle fotográfico —distinta de la madera de la de otras pensiones en que he errado, en otras provincias—. También las luces de neón, las instalaciones de video y ciertas piezas de utilería, como hojas plásticas, articulan una diversidad polifónica y de imagen.

La multiplicidad de texturas escénicas no configuran un relato-argumento lineal, con una entrada y salida definidas, sino que más bien constituyen una experiencia escénica, que, aunque conozcamos más o menos la historia del asunto —a partir de la propia obra de Williams y los gestos narrativos del montaje— no podría definirse conclusivamente, por lo menos en términos de una línea principio-desarrollo-final. Esto también dice relación con que esta muestra es parte de una trilogía de la huida, donde por lo menos en esta oportunidad, esta se siente clausurada. Así, el montaje se articula como un lienzo con múltiples accesos de acuerdo, más bien, a un tono y a una tensión específica. No hay una parte que funcione como unidad argumental o narrativa —no hay lexías narratológicas principales, como decía Barthes en S/Z—; por el contrario, existe una constelación de significantes escénicos —incluso obscenos, es decir, fuera del espacio normado de la escena—, las que actúan a la manera de un tejido abierto en distintos puntos. El cuerpo y la voz, más que el significado, asumen la tarea de establecer diferentes enunciaciones estéticas, donde es posible establecer distintos pesos, eso es claro, pero sin articular un centro unívoco en la obra.

En un momento, la protagonista se asoma a la ventana y mira hacia el exterior, cerros de noche, entre unas ramas que se entran por el marco. De alguna forma, ha perdido la cuenta del tiempo que lleva encerrada y la huida cada vez se vuelve más difusa. ¿Adónde ir y cómo? Asoma la cabeza como gato y detenida en esa juntura, en ese “entre” entiendo que no hay una exterioridad permitida. La violencia, el estado de emergencia, se trata justamente de aquello, de un sin afuera posible, un dentro del cual es imposible escapar.

Sin comentarios